2021年4月16日

新潟 寺泊港 なかくに丸 沖メバル釣り 新潟の釣りブログ

春ってこんなに寒かったのかと震えた日でした。

沖ではまだ空気が冷たく感じる日でした。

日が昇るには乗船してから1時間は必要でした。

なかくに丸情報では3月に佐渡沖に出た船は平均60~80匹もの沖メバル

を釣り上げていました。

寒気が日本海に入り込み海上が荒れたり寒い時がある月です。

2021年は沖メバルの当たり年でした。

35㎝以上の沖メバルの数釣りが何回もあり釣り客が笑いを堪え切れませんでした。

大きさ程以上に価値があり保存も効くこの魚を数釣り出来る事は本当嬉しいです。

市販袋も使えるので経済的です。

それが4月になるとイキナリ数が釣れ無くなってしまいます。

どこの船も良くて一人30匹前後と極端に少なくなります。

平日は釣り座が空いています

暫く海が荒れやっとその時が訪れました。

16日(金)寺泊港なかくに丸に二人で行く事が出来ました。

4時集合出船時間4時30分佐渡へ深海延長釣りです。

金曜日と言う事もあり5名の乗船客でした。

天候次第で船が出ます。

週間天気予報で事前に自分の休日を決める必要があります。

前週のトップが31匹ですから数が落ちてくる予想をしていました。

今日は北寄りの風、波高は0.8~0.5mです。

船首は佐渡の黒姫向きです、右前から風を受ける格好です。

釣り場は「小木の瀬」と言われる佐渡から3㎞位の沖合で下は岩盤地帯です。

寺泊港から約100分掛かります。

足の速い船は早々に仕掛けを投入した様子でした。

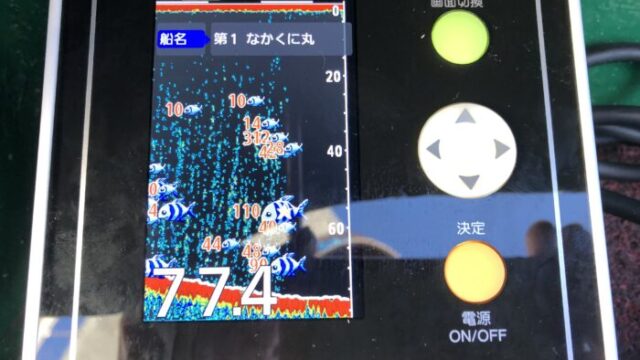

なかくに丸船長は船の魚探をのぞき込みながらポイントを探っています。

魚が竿を揺らす

船長からの投入の指示です。

水深は100m直ぐに当りがありました。

初めての当たりに竿先がプルプル震えます。

先ずは35㎝程度です幸先が良いです。

右舷の2人も同じくらいです。

竿に出る当たり方は波が上下する時に全く波と逆の曲がり方をします。

時には魚が竿先を左右に引っ張って揺れ続く時があります。

不自然な動き方をしますので分かるかと思います。

卵を産まない魚

沖メバルは他魚のように卵を産みません。

タナゴの様に孵化させてから産出させます。

この時期3~6月が一番釣れる時期です。

この年は体高も大きさも充分あり脂も乗っていました。

釣後の管理さえ良ければ冷凍保存しても脂やけや味は落ちません。

早い時期に行ければ大型魚が1年分くらいは釣れるでしょう。

大きくて年を取った魚は腹の付近に苔が生えます。

餌と仕掛け

餌は買い置きしたスーパーで売っている生や冷凍ホタルイカを使っています。

くれぐれもボイルはNOです。

頭の袋を外してから目と目の間針を刺します。

餌の交換時期はホタルイカのハラワタが無くなったり小さくなった時です。

他の餌としてはイカの短冊やサバの短冊を少し削いで使います。

数種類は持っていた方が良いです。

仕掛けの長さを記録して置きましょう。

仕掛けを底に落とす時には必要になります。

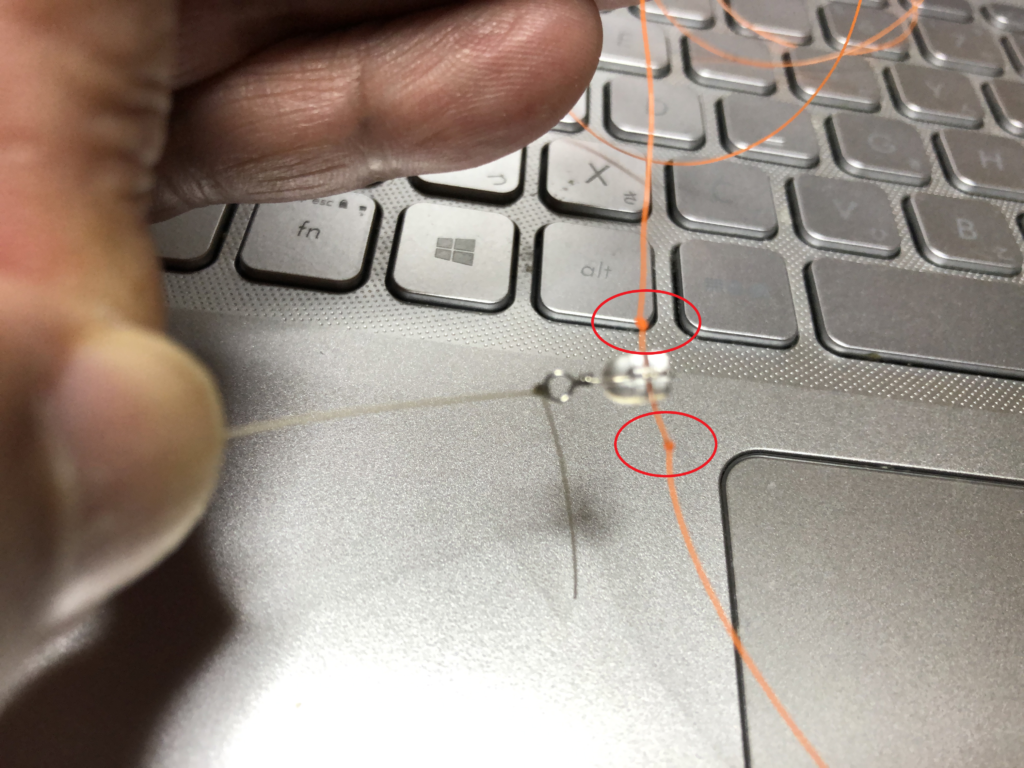

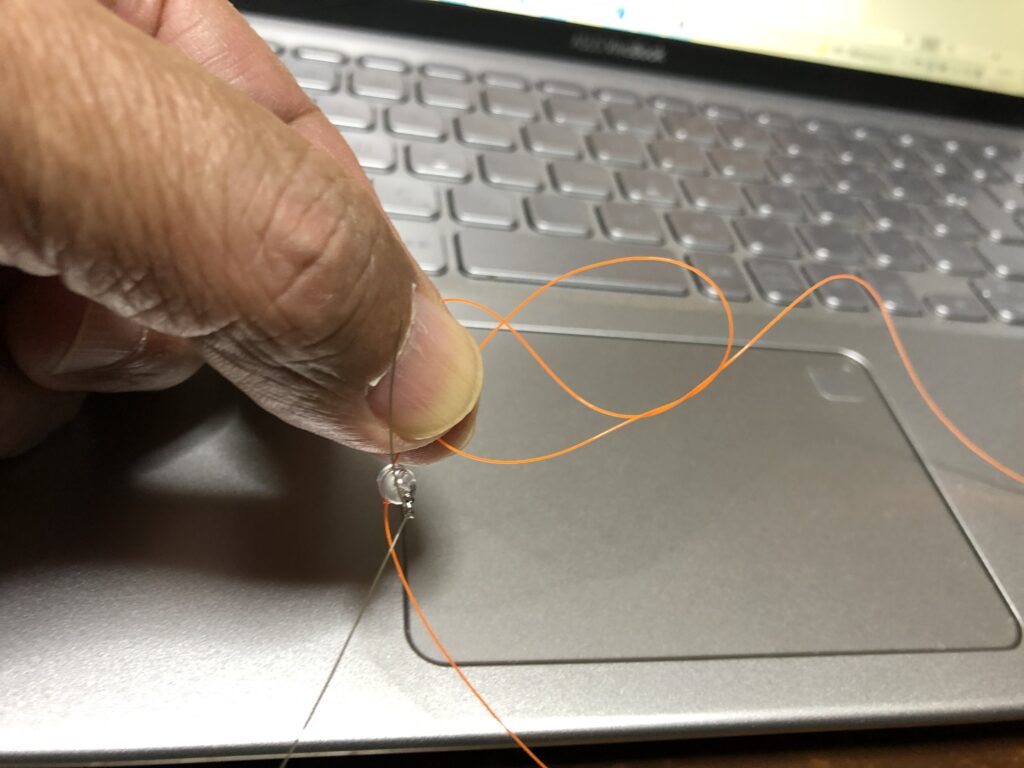

黄色のエダスが撚れたりした時に交換が出来る様に環付きのビーズを使っています。

沖メバルの食いが極端に変わってきます。

替えのエダスは5組位は作って行った方がよさそうです。

赤丸は8の字結びです。

ハリスの交換が簡単にできます、イカ釣り兼用にしていますサイズはM,Lあります。

釣り方

船長は魚を見つけ仕掛を落とす場所、食わせる場所を計算しながら船を旋回させます。

適所が見つかるとマイクで合図を出します。

流石プロです。

船長の皆に釣らせようとする気持ちが充分に伝わってきます。

みんなの仕掛けが底に着いた位の時に遅れての投入は止めて頂きたいのです。

この時に仕掛けを入れそびれた人は今回は投入を見送ってもらいます。

深海釣りでは間違いなくお祭りをします。

これはルールやマナーの問題です。

基本沖竿釣法です。

錘が底に着くと竿先がフッと浮き上がります。

根の上を釣るのですかさず道糸を1~3m位巻き取ります。

この魚の習性は底付近に待ち構えて顔を上に向けています。

魚が掛かると竿先がウネリとは違う震え方をします。

1匹掛かった位では仕掛けは上げないで下さい。

沖メバルは仕掛けに掛かった魚を見ると周りから仲間が集まって来ます。

船長の指示もありますが暫く追い食いさせるよう待っていると他の人の竿にも当たりが出るます。

集魚効果があります、この時は餌を少し動かして見ます。

尚、探見丸を見ていると魚が浮いている時があります。

浮いている様子が映っていれば棚を底から5m位上に取ってみましょう。

食いが悪い

船長が「魚の反応があるが食い付いてこない」と言う話がありました。

毎年4月中旬以降になるとこの釣りはこういう事が頻繁にあります。

これは水温が上がった事で魚の活性が上がり底にじっとしていない為です。

船長室の魚探を見て分かった事です。

水温の低い時には魚の動きが鈍いためそこに張り付いたままです。

それが4月中旬この日は底近くに魚影が映っている所に錘が底に着いたとたん一斉に散らばる様子が見えました。

要は魚が警戒しているだけです。

イキナリ頭の上から突然重い物がドンと落ちて来れば誰でも驚きますし逃げるでしょう。

休日で釣り船が一杯で魚がスレまくっている時に試してみて下さい。

取り込み方

魚を追い食いさせるために竿がプルプル震えています。

どうしょうかナアと考えなくとも船長が頃合いを見て合図を出します。

慣れてくるとある程度自分の判断でも出来る様になります。

仕掛けを上げるスピードは余り早くしない事です。

魚の口切れや仕掛けがトラブルを起こすことになります。

口切れして外れた魚は浮子袋(内臓)が膨れて暫く水面に浮いてきます。

急いでたも網ですくえます。

魚の処理と注意

釣った魚は即絞めてチヌキをします。

帰りの時間が結構ありますのでウロコを外して置いた方が宜しいと思います。

この魚の鱗が小さくてキッチンの排水ネットが目つまりを起こします今のうちにどうぞ。

背びれとムナビレの棘には刺されない様手袋を付けた方が宜しいです。

刺されますと1時間は痛いのと痺れで何もする気が無くなります。

キッチンバサミか包丁で棘とヒレ内臓、エラを外して真空パックでの保管が良いです。

サランラップで捲いて更に袋に詰めて冷凍でも良かったですネ。

食べ方は刺身であっても2日位寝かせてからの方が良いです。

塩焼き、煮付けなんでも美味しく頂けます。

冷凍しても脂があり煮付けや塩焼きは全く味が落ちません。

自分で下ごしらえできるのは30匹前後がやっとでした、後は知人に配って喜ばれて下さい。

まとめ

1 仕掛けの投入は船長が指示を出します。

2 替えのリールと竿、バッテリーあれば探見丸も持参する。

3 替えの仕掛けと錘丈夫な竿受け。

4 くれれも棘には刺されない工夫をする。

5 餌は最低2種類は必要。

以上です